Connexion

Derniers sujets

» Fermeture d'Equinox : mercipar luna 7 Lun 14 Mai 2018 - 17:59

» merci

par Inconnue Lun 4 Déc 2017 - 22:47

» Forum fermé

par Hagel Sam 25 Nov 2017 - 18:01

» Rituel du pentagramme de renvoi à la terre

par Aurum Jeu 23 Nov 2017 - 20:04

» prière et libre-arbitre

par Shijin Mar 14 Nov 2017 - 15:15

» Lecture énergétique

par moatib Dim 12 Nov 2017 - 16:54

» Larvikite

par pati Dim 12 Nov 2017 - 10:26

» Purifier une pierre

par Coeurdedragon Sam 11 Nov 2017 - 21:39

» Le necronomicon

par Caelina Ven 3 Nov 2017 - 12:33

Dossier: le kyphi

+3

luna 7

Minervalis

Lya

7 participants

Page 1 sur 1

Dossier: le kyphi

Dossier: le kyphi

Le Kyphi

Histoire

Le Kyphi « deux fois bon », est un encens de l’Egypte antique. C'est un parfum au sens étymologique du terme, « per fumum » par la fumée, le kyphi s'exprime en brûlant. Victor Loret, égyptologue spécialiste de la question, relève que « D’après toutes les descriptions classiques, le kyphi est un parfum à brûler. La composition même du kyphi, - dans lequel entrent plus de 25% de résines (myrrhe, lentisque, et térébenthine) et presque autant de racines et de bois odoriférants - nous prouve qu’il ne pouvait guère en être autrement. »

- L'origine du nom

Le nom Kyphi est en réalité la version latine de la transcription grecque du mot égyptien Kapet. La plupart des auteurs pensent qu’il s’agissait à l’origine d’un nom générique pour désigner toute substance à brûler permettant de purifier et de parfumer l’air, avant d’être utilisé pour désigner un type spécifique d’encens et non une recette précise. D’ailleurs, Victor Loret démontre par de nombreux exemples que le terme kyphi était simplement utilisé à l’origine pour désigner le parfum à brûler qui dégage une fumée odorante sans flamme, et que le nom le nom correspondant au kyphi des grecs est le « parfum à brûler deux fois bon, à l’usage du culte ». Voilà ce qu'il en dit dans Le Kyphi, parfum sacré des Egyptiens.

- Traces historiques

- La plus ancienne référence connue pour le kyphi provient des Textes des Pyramides, datant de l’Ancien Empire, où il apparaît dans la liste des éléments dont le roi pourra profiter dans la vie de l'au-delà, le plaçant par la même dans la catégorie des biens de luxe.

- Le papyrus Harris I, rédigé sous le règne de Ramsès IV, garde la trace des donations et livraisons d'herbes et de résines réalisées par Ramsès III afin de permettre au temple de préparer le Kyphi. On peut y relever six des ingrédients inscrits sur les murs d’Edfou.

- Le papyrus d'Ebers, découvert en 1817 et datant de 1 500 av. J.-C., est un papyrus médical qui décrit la composition de quelque huit cents potions, substances pour les cérémonies religieuses et produits pour les cheveux et les soins de la peau, dans lequel on retrouve une version simplifiée de kyphi.

- Le temple d’Edfou, bâti au premier siècle Av. JC, possède sur les murs de son officine deux recettes légèrement différentes de kyphi, dont une spécialement détaillée quant aux ingrédients et au processus de fabrication.

Une recette assez similaire à la première (avec de légères variantes quant aux quantités) se trouve sur le murs de l’officine du temple de Philae.

- Dioscoride, médecin militaire sous Néron au premier siècle, ayant été amené à beaucoup voyager lors des campagnes militaires, propose une recette de Kyphi dans De Materia Medica. Il semblerait qu’il s’agisse de la première description grecque de ce produit, tant pour l’usage qui en était fait que pour le fait qu’il existe plusieurs recette. Il en propose une dans ce livre.

- Plutarque a visité l’Egypte pendant le Ier siècle, et a pu accéder au texte d’un prêtre égyptien, Manéthon : Préparation du kyphi - Recettes. Si ce texte datant du IIIème siècle Av. JC a aujourd’hui disparu, Plutarque s’en est amplement inspiré pour rédiger son traité sur Isis et Osiris qui donne l’usage, la recette et la méthode de fabrication du kyphi.

- Galien a étudié la médecine a Alexandrie a la fin du IIème siècle, et a ainsi eu accès à de nombreux textes d’Egypte antique qui ont été détruits depuis. Il a rédigé un essai appelé Des Antidotes qui fait référence à un parchemin écrit par Damocrate (aujourd’hui perdu) dans lequel il confirmait qu’il avait utilisé la recette de kyphi écrite par Rufus d’Ephèse (vers 50 de notre ère).

- A la même époque, un érudit a compilé un livre de médecine en Syrie actuelle. Il y faisait référence à une substance nommée « Kupar » qu’on pense être une version du Kyphi.

- Bien plus tard, Nicolas Myrepsos d'Alexandrie, médecin byzantin du XIIIe siècle, en a proposé une recette dans l'un de ses livres de recettes de médicaments composés.

Usages

Le Kyphi avait des usages multiples : sacrés, thérapeutiques et hygiéniques. Geneviève Pierrat, conservateur au musée du Louvre, raconte à ce sujet que « En Egypte ancienne, les parfums servaient à désinfecter la maison autant qu'à assouplir la peau, à soigner les maladies, à célébrer les fêtes, à honorer les morts et à conquérir sa promise. »

En l'absence de frontière absolue entre le domaine médical et le domaine magico-religieux, il n'est pas étonnant que les compositions sacrées aient également des applications thérapeutiques : à l’origine, l’art de guérir avait des rapports étroits avec la religion, et l’association d’idée entre offrande, parfum et remède était évidente.

- Usage religieux

Le Kyphi était utilisé afin de rendre hommage au dieu Ra, dieu solaire. D’après Plutarque, pour honorer ce dieu, les prêtres faisaient brûler trois types d’encens en offrande, suivant le moment de la journée.

« Du reste, trois fois par jour ils brûlent des parfums en l'honneur du Soleil, de la résine au lever du jour, de la myrrhe à midi, et le soir un aromate appelé "Kyphi" : chacune de ces trois offrandes ayant une signification que j'expliquerai plus tard. Ils croient par toutes ces pratiques se rendre le Soleil propice et l'honorer. »

Afin d’expliquer le choix des encens associés à tel ou tel moment de la journée, il note que « En laissant à part ces considérations, on peut remarquer que la résine et la myrrhe sont l'ouvrage du soleil, puisque c'est le produit des larmes que la chaleur du jour fait répandre aux plantes. D'un autre côté, parmi les ingrédients il en a qui s'accommodent mieux de la nuit, comme toutes les substances qui sont faites pour être alimentées par les vents frais, par l'ombre, par la rosée et l'humidité : attendu que la lumière du jour est une, et simple; et Pindare dit du soleil, "Qu'on le voit à travers les déserts de l'espace".

Au contraire, l'air de la nuit est un composé et un mélange de plusieurs lueurs, de plusieurs influences, qui, comme autant de germes, partent de chaque astre et se combinent dans l'atmosphère. C'est donc avec raison que les deux premières substances sont brûlées pendant le jour, comme étant simples et comme tenant leur naissance du soleil, tandis que toutes les autres, qui présentent le mélange d'une foule de propriétés différentes, sont brûlées au commencement de la nuit. »

Néanmoins, certains auteurs considèrent que cet encens n’était pas uniquement destiné à Ra, que les variantes dénotent qu’il s’agissait d’une offrande aux dieux en général, et que chaque recette permettait un hommage à un dieu défini.

Il aurait en outre été utilisé par les prêtres pour diverses célébrations, comme par exemple "La naissance des yeux d'Horus".

Le kyphi trouvait également un usage dans l’embaumement et la vie après la mort. Conçus comme l'expression intime de la divinité, les parfums de l’Egypte Antique intervenaient à deux niveaux : ils empêchaient la putréfaction du défunt et faisaient de lui "parfumé", un "dieu".

Selon Lise Manniche, égyptologue à l’université de Copenhague, le parfum était un cadeau funéraire indispensable puisque les égyptiens pensaient qu’ils favorisaient la vie sexuelle post-mortem.

On trouve peu d’indication des effets magiques de cet encens. Selon un site, tous les types de kyphi aideraient à se mettre en transe, consacrer, purifier et travailler la divination. Il précise également qu’il s’agirait d’un encens pour rendre hommage à Horus. Toutefois, les effets varieraient selon la recette utilisée.

- Recette de Dioscoride

« Les utilisateurs ont décrit des visions évoquant des formes serpentines (les rivières, les serpents, les routes sinueuses, des cannes, hameçons, poutres courbes) et des images associées à l'eau (bateaux, les quais). La fumée, longue et sinueuse, s’observe plus facilement un œil fermé. Vers la fin, le parfum est majestueux et expansive. La façon dont cet encens se propage m'a donné l'impression de regarder une entité passer de l'enfance taquine à la maturité puissante. Il est bénéfique pour le développement des aspects plus visuels du psychique. »

- Recette de Galien

« Son odeur est extrêmement relaxante, et est bénéfique pour tout travail sur le voyage astral ; c’est également recommandé pour les rituels prenant place la nuit. Entre celui-ci et celui de Dioscoride, il est le plus Lunaire des deux. »

- Recette d'Edfou

« Le kyphi d'Edfou émet beaucoup plus de fumée que les autres kyphi parce le miel est bouilli au lieu d'être simplement ajouté. La fumée le rend particulièrement bon pour consacrer les objets ou une salle. L'odeur est assez narcotique et rappelle à l'esprit jours oubliés du passé, créant un espace rassurant. Il est possible que ce soit le travail de l'encens. Ce qui est particulièrement remarquable à propos de ce kyphi est l'importance du son. Vous pouvez entendre sa cuisson ou son frémissement lorsqu'il se volatilise. En l'inspirant, on prend conscience de notre souffle. La somnolence que causent toutes les versions du kyphi est ici rejoint par le fait d'entendre des voix qui parlent tranquillement, au lieu d'avoir des visions. Alors que l'encens s'évanouit et que la myrrhe prend le dessus, on peut sentir le passage du jour à la nuit, associé au kyphi. Cela rend ce kyphi particulièrement intéressant pour des travaux portant sur la transition, en particulier ceux qui doivent s'effectuer de manière graduelles. La myrrhe donne ici une la sensation d'être confortablement entouré. La cannelle en note finale purifie, et on se réveille dispos. À mon avis, c'est le plus axée sur le son, et celui qui se concentre mieux sur le passage du jour à la nuit. »

- Usage médical

En plus de son utilisation religieuse, le kyphi était utilisé dans un cadre médical et hygiénique, sous diverses formes.

- Le papyrus Ebers, papyrus médical, en fournit une recette qui parait simplifiée (que Loret ne considère pas comme un Kyphi au sens grec du terme, mais dans son sens général), permettant de purifier l’atmosphère de la maison, de donner aux vêtements une odeur agréable lorsqu’il était placé près du linge, dans les armoires, et de garder l’haleine fraiche, une fois cuit avec du miel et conditionné en pastilles. En outre, certains pensent que le kyphi a été conditionné plus tardivement en cônes placés sur les cheveux afin de les parfumer et de les protéger du soleil.

Certains affirment également qu’il avait des vertus aphrodisiaques une fois placé sur les parties intimes, ce qui lui aurait valu un vif succès sous le nom de « l’Egyptien » auprès des gréco-romains après la conquête de l’Egypte : ils l’auraient utilisé lors de leurs orgies.

- Il était souvent délayé dans des boissons (généralement du vin) afin d’être ingéré. Sous cette forme, il devenait une remède soignant les affections respiratoires, notamment l’asthme, les maladies pulmonaires, mais aussi intestinales en tant que purgatif, ou encore hépatiques.

Selon Dioscoride, « Le kyphi est une mixture et composition dédiée aux dieux, de laquelle les prêtres d’Egypte usent abondamment. On en mêle aux antidotes, on en donne en breuvage à ceux qui ont courte haleine. »

- Par ailleurs, il était également utilisé en fumigation. La description la plus complète de ses effets sous cette forme est fournie par Plutarque, dans Isis et Osiris.

« Comme la plupart des matières employées ont des vertus aromatiques, il s'en exhale une vapeur suave et profitable, qui change les conditions de l'air. Cette vapeur s'insinuant dans le corps au moyen du souffle, le berce d'une manière douce et insensible, l'invite au sommeil, et répand autour de lui une influence délicieuse. Les soucis journaliers, qui sont comme autant de chaînes si pénibles, perdent de leur douleur et de leur intensité ; ils s'affaiblissent et se relâchent, sans le secours de l'ivresse. Agissant aussi sur l'imagination, faculté si puissante dans les songes, ces exhalaisons la rendent en quelque sorte nette comme le miroir le plus uni. L'effet obtenu n'est pas moins merveilleux que celui des sons de la lyre, dont les Pythagoriciens se servaient avant de goûter le sommeil. De cette manière se charment et s'adoucissent les troubles et les désordres de l'âme. Du reste les odeurs ont plus d'une fois ranimé le sentiment qui s'évanouissait; plus d'une fois aussi elles ont calmé et apaisé le système nerveux par la subtilité de leur influence : de même que, selon certains médecins, le sommeil se produit après que l'estomac a reçu les aliments. On suppose, en effet, que de ceux-ci est dégagée une vapeur qui se répand doucement autour des intestins et y détermine une espèce de chatouillement. Quoi qu'il en soit, les Egyptiens usent encore du Kyphi comme de breuvage mélangé; et il paraît que c'est une boisson purgative et émolliente. »

Recettes

- Recette de Dioscoride

« Il existe plusieurs recettes de ce parfum ; voici l'une d'entre elles :

Prenez un demi-setier de cyperus, et la même quantité de baies de genièvre bien grasses ; 12 mines de raisins secs charnus, débarrassés de leurs pépins ; 5 mines de résine purifiée ; calame aromatique, aspalathe, schoenus, 1 mine de chaque ; myrrhe, 12 drachmes ; vin vieux, 9 setiers ; miel, 2 mines.

Après avoir débarrassé les raisins secs de leurs pépins, hachez-les et broyez-les avec le vin et la myrrhe ; pilez ensuite les autres substances, mélangez-les aux précédentes, et laissez macérer le tout pendant une journée.

Faites cuire le miel jusqu'à ce qu'il ait acquis une consistance visqueuse, faites fondre la résine, et mélangez-la soigneusement au miel. Enfin, mêlez le tout ensemble, broyez bien soigneusement, et enfermez dans un vase de terre cuite. »

De Materia Medica - Dioscoride

- Recette de Plutarque

« Le Kyphi est un parfum composé de seize espèces de substances : de miel, de vin, de raisins secs, de souchet, de résine, de myrrhe, d'aspalathe, de séséli, de lentisque, d'asphalte, de jusquiame, de patience, de grand genièvre, de petit genièvre (car il y en a deux espèces), de cardamome et de calame. Ces ingrédients ne sent pas mêlés au hasard, mais selon une formule indiquée par les livres saints et dont il est fait lecture, pendant l'opération, à ceux qui sont chargés de composer ce parfum. Reste à expliquer le nombre de seize. Il est bien vrai qu'il semble être l'objet d'une préférence motivée, puisque c'est le carré d'un carré, puisque c'est la seule figure rectiligne dans laquelle, tous les côtés étant parfaitement égaux les uns aux autres, la somme du périmètre soit identique à l'aire. Mais il faut dire pourtant que la géométrie n'est ici d'aucune importance. »

Isis et Osiris - Plutarque

- Recette de Galien

« Ils jettent dans un mortier le bdellium, le vin et la myrrhe, et les broient jusqu'à ce qu'ils aient atteints la consistance d'un miel fluide. Puis ils ajoutent le miel, avec lequel ils ont pilé préalablement les raisins secs. Enfin, ils mêlent toutes les autres substances après les avoir pilées et divisent la masse en petites pastilles rondes, dont ils encensent les dieux.

C'est ainsi que Rufus, homme excellent et habile praticien, nous apprend que l'on prépare les kyphi. Quelques uns, lorsqu'ils n'ont pas de cinnamome à leur disposition, emploient en place des graines de cardamome et les traitent de même. On donne le kyphi à boire, à la dose d'une drachme, à ceux qui souffrent du foie, des poumons, ou des autres parties internes. »

Des antidotes - Galien

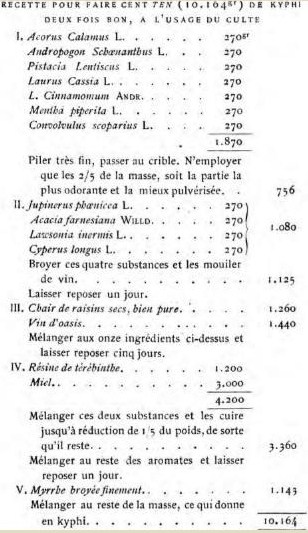

- Recette d'Edfou

La difficulté quant aux diverses recettes égyptiennes tient à la traduction. Loret étant un spécialiste et une source sure, voici sa traduction « simplifiée » (à savoir que son livre sur le kyphi propose une longue partie sur l'étude des divers composants, des parties à utiliser, et se penche également sur la technique nécessaire à la préparation de cet encens.)

Recette du Kyphi dans sa version Egyptienne, traduite par Victor Loret

« Tandis que des aides pilaient les herbes et les bois, broyaient les résines et les gommes, remuaient dans des chaudières les vins, les huiles et le miel, le prêtre préparateur en chef leur lisait à haute voix la formule officielle dont le texte était gravé, sur les murailles, dans les laboratoires de tous les temples d'Egypte. »

L’Egypte au temps des Pharaons : la vie, la science et l’art - Victor Loret

Anne le Guérer propose une synthèse de ces diverses recettes :

« Ces diverses recettes ne sont d'accord ni sur les conditions de préparation, ni sur le nombre de composants employés qui varie de 10 à 16 (pour aller jusqu'à 50 chez Nicolas Myrepsos). Une dizaine d'entre eux se retrouve cependant dans la plupart des recettes. Ce sont :

- Le souchet (Cyperus longus L.), une plante herbacée, vivace, buissonneuse de 40 à 120 cm de haut, ressemblant au papyrus et qui pousse spontanément dans tout le bassin de la mer Egée. Ce ne sont pas ses fleurs brunes, ni ses feuilles étroites et coupantes qui intéressaient les Egyptiens mais son gros rhizome odorant qui émet une odeur de violette ou de gimgembre ;

- les baies de genièvre ;

- les raisins secs, charnus et débarrassés de leurs pépins ;

- la résine de thérébinthe ;

- le roseau odorant (Acorus calamus, ou Calamus odoratus) ;

- le jonc odorant (Andropogon schoenanthus L.), une graminée à l'odeur de rose ;

- les fleurs de genêt ;

- le vin ;

- le miel ;

- la myrrhe qui se présente en masses de larmes agglomérées d'un rouge brunâtre dont l'intérieur est souvent strié de blanc. Les Égyptiens et les Grecs en distinguent plusieurs variétés que les parfumeurs, selon Pline, "n'ont pas de peine à classer, suivant l'odeur et l'onctuosité". La "stacté", exsudée spontanément par l'arbre est, dit-il, supérieure à celles qui proviennent d'incisions et il cite de nombreuses espèces : la "troglodytique", d'aspect grossier mais très pénétrante, la "sambracène", plaisante à l'oeil mais de petite force, la "minéenne", la "dianite", la "dusarite"...

A ces composants de base s'ajoutent parfois dans les recettes égyptiennes :

- le lentisque (Pistacia lentiscus L.), espèce de pistachier dont le fruit donne une huile astringente et le tronc un suc résineux, appelé mastic ;

- la menthe ;

- le henné (Cyprus), un arbuste du genre Lawsonia. Ses fleurs ont un parfum puissant, ses baies donnent une huile et ses feuilles séchées une poudre qui sert à teindre les cheveux et la peau.

Les recettes des auteurs grecs font place aux aromates les plus en vogue de leur temps :

- la cardamome (Elettaria Cardamomum), plante de la famille des zingibéracées dont les graines contiennent une huile au goût poivré ;

- le nard ou "herbe à parfum", une plante de la famille des valérianes qui pousse en Inde ;

- le safran (Crocus sativus) ;

- le séséli (Tordylium officinale L.), un condiment provenant des Alpes de Ligurie ;

- la cannelle ;

- le cinnamome, écorce très aromatique du cannelier de Ceylan et des côtes de l'Inde.

Ces variations qui peuvent refléter des particularismes régionaux et une certaine évolution des formules dans le temps, incitent à conclure qu'il a existé, non pas un, mais des kyphis. On sait d'ailleurs que Manéthon, savant historien et prêtre d'Héliopolis sous le règne des premiers Ptolémées, avait rédigé un ouvrage, aujourd'hui perdu, intitulé A propos de la fabrication des kyphis. Quoi qu'il en soit, pour les auteurs grecs et latins, cette composition apparaissait comme l'archétype de la science égyptienne en matière de parfum.

Le Parfum : Des Origines à Nos Jours - Annick Le Guérer

Quelques ingrédients restent obscurs. Certaines recettes mentionnent de l’« aspalathos », que Pline décrit comme la racine d'un arbrisseau épineux. Les lettrés ne consentent pas sur l'identité de cet arbrisseau : Alhagi maurorum, Convolvulus scoparius, Calicotome villosa, Genista acanthoclada et le plus récemment le Capparis spinosa a été suggéré. Les recettes égyptiennes énumèrent de même plusieurs ingrédients dont l'identité botanique est incertaine.

Au-delà, certains noms sont génériques et recouvrent des dizaines d’espèces. Par manque de précision, il semble impossible de savoir quel type de végétal était visé, mais des archéobotanistes ont travaillé sur ce point et ont réussi à déterminer les espèces les plus probables.

Il existe également des recettes réactualisées, certes assez éloignées des originales et donc provoquant quelques doutes quant à leur viabilité, mais qui peuvent permettre de faire plus aisément son propre kyphi.

- Spoiler:

- Oliban ------> 4 vol.

Mastic de lentisque ------> 2 vol.

Baies de genévrier ------> 1/2 vol.

Acore odorant ------> 1/4 vol.

Galanga ------> 1/4 vol.

Cardamone ------> 1/2 vol.

Ecorce de cannelle ou fleur de cannelier ------> 1 vol.

Myrrhe ------> 1 vol.

Citronnelle ------> 1 vol.

Boutons de roses odorantes séchés ------> 1/2 vol.

Benjoin de Siam ------> 1 vol.

Bois de Santal ------> 1,5 vol.

Bois d'Agar (optionnel) ------> quelques pointes de couteau, en fonction du volume global.

Miel de forêt, liquide ------> 1/2 vol.

Vin rouge, ayant du corps ------> une c. à soupe.

Raisins de Smyrne, non soufrés ------> 8 vol.

Faites tremper pendant une nuit les raisins de Smyrne dans le vin rouge. Dans un mortier, pilez l'oliban, le mastic de lentisque, la myrrhe, et le benjoin. Réduisez séparément en poudre fleurs de cannelier, baies de genièvre, acore odorante, galanga, cardamone (avec son enveloppe), bois de santal. Mélangez le tout avec les poudres résineuses. Effritez les boutons de rose et coupez finement la citronnelle. Ajoutez-les aux autres ingrédients, ainsi qu'une petite quantité de bois d'agar (si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en passer). On compte l'équivalent d'une demi-cuillère de bois d'agar par tasse de Kyphi. Sortez ensuite les raisins du vin, mixez-les et rajoutez le miel, puis tout le mélange en poudre. Malaxez l'ensemble, pétrissez-le avec vos doigts et étalez le résultat obtenu sur un tissu que vous placerez dans un endroit sec et chaud. Ne faites pas sécher cette préparation dans un four ou directement au Soleil. Retournez cette pâte régulièrement et, en fonction de la chaleur, et du temps, il vous faudra attendre de sept à quatorze jours pour que le Kyphi soit bien sec et prêt à être brûlé.

Vous pourrez alors en verser de petites quantités sur un charbon ardent. Les Egyptiens en faisaient des petites boulettes de la taille d'un petit pois. Le Kyphi dégage un parfum qui chasse les soucis de la journée; c'est un bon encens du soir.Le Guide de l'Encens, Vertus et bienfaits des encens du monde: composition, fabrication, rituels, recettes - Susanne Fischer-RizziOliban.........................................................4 vol.

Benjoin........................................................2 vol.

Mastic du lentisque........................................2 vol.

Myrrhe.........................................................2 vol.

Cèdre..........................................................1 vol.

Galangal (ou gingembre)..................................1 vol.

Calamus (ou vétivert).....................................1/2 vol.

Cardamone....................................................1/2 vol.

Cannelle.......................................................1/2 vol.

Cassia.........................................................1/2 vol.

Baies de genièvre............................................1/2 vol.

Iris........................................................1/2 vol.

Cyprès......................................................1/2 vol.

Lotus bouquet, quelques gouttes (mélange d'huiles essentielles : rose, jasmin, ylang-ylang et musc blanc)

Vin, quelques gouttes

Miel liquide, quelques gouttes

Raisin.............................................7 grains

Mixer ensemble les ingrédients secs ; les laisser poser deux semaines dans un contenant hermétique.

Mixer à part l'huile, le vin, le miel et les raisins. Les mélanger aux ingrédients secs et bien malaxer.

Laisser reposer encore deux semaines. Vous pouvez mixer à nouveau le mélange pour obtenir de la poudre à mettre directement sur charbon ardent.Incense, oils and brews - Scott CunninghamVersion eau de toilette et HE a écrit:Ingrédients :

- Alcool 100ml

- Huile essentielle de Genièvre 1,5ml

- Absolue de Genet 9 ml

- Absolue de Rose 4,5 ml

- Huile essentielle de Myrrhe 1,5ml

- Huile essentielle de Cannelle 1,5ml

- Huile essentielle de Cardamome 1,5ml

- Résinoide de Benjoin 1,5ml

- Huile essentielle de Cèdre 3ml

Assembler les huiles essentielles dans l’alcool. Mélanger et laisser reposer un mois. Procédez au glaçage en laissant votre flacon une nuit dans le congélateur puis filtrer avec un filtre à papier fin (spécial parfumerie). Votre parfum est prêt, mais il est préférable de le laisser «mûrir » pendant quelques mois avant de l’utiliser.Des parfums à faire soi-même - Nicolas de Barry

Reconstitutions

Le Kyphi a de tous temps attisé la curiosité. S’il a été exporté dans l’antiquité, sa fabrication a cessé et sa recette et les méthodes l’accompagnant sont peu à peu tombées dans l’oubli. Toutefois, après la redécouverte de l’Egypte antique par l’occident, notamment grâce à Champollion, nombreux ont été les chercheurs à tenter de recréer ce parfum mythique, avec plus ou moins de succès. Mais comme le dit Annick Le Guérer dans Le parfum : Des Origines à Nos Jours : « La reconstitution "archéologique" de très vieux parfums par les techniques anciennes, comme leur évocation par des procédés plus acteurs, ont donc forcément un caractère aléatoire. Elles permettent cependant une approche sensible de ces fragrances disparues. »

- M.G. Parthey, auteur d’une édition du traité du Plutarque datant de 1850, a eu le premier la curiosité de faire exécuter par un pharmacien de Berlin les trois recettes grecques du kyphi. Voici, d’après ce qu’il en dit dans les notes de son édition, l’impression que lui a produite le parfum égyptien :

« Les essais avec ces trois types (NDT: Syn. Sortes ;ss-entendu « de Kyphi ») conduisirent aux résultats, que le Kyphi mélangé en petite quantité avec du vin, transfert à ce dernier un goût très astringent, qui ne pourra être considéré comme une saveur que par les amateurs (NDT : litt. Ceux qui se sont liés d’amitié avec) de l’âpreté du Vino resinato de l’actuel Grèce. Le mélange III (Dioscoride) c’est révélé (NDT : litt. c’est montré comme) le meilleur.

« Etalés sur une plaque de métal chaude les trois sortes de Kyphi développent une odeur fortement aromatique et aucunement désagréable (NDT : Syn. dégoutante, puante, abjecte, nauséabonde). Ici également le N°III est le meilleur (NDT : litt. Remporte le prix, ce qu’on pourrait traduire de manière plus littérale par « remporte la palme » pour une expression française équivalente). »

Merci à Abraxas pour la traduction

Ainsi, ces reconstitutions exécutées à Berlin ont donné des résultats assez décevants. Les vapeurs aromatiques obtenues étaient plutôt âcres, bien éloignées en tous cas des délices promises par Plutarque qui évoque une senteur « suave et bénéfique... qui s'insinuant dans le corps par la respiration le berce d'une manière douce et insensible, l'invite au sommeil et répand autour de lui une influence délicieuse ».

- Un peu plus tard, Victor Loret tentait à son tour l’aventure. Voilà ce qu’il en dit en 1898 dans L’Egypte au temps des Pharaons : la vie, la science et l’art .

« Traduire cette recette était une curiosité; la faire exécuter par un spécialiste moderne en fut une autre, fort naturelle. Le parfumeur E. Rimmel d'abord, le chimiste P. Fournie ensuite vinrent à mon aide et, depuis, j'ai parfumé bien souvent mon cabinet de travail de ce kyphi dont on encensait les divinités égyptiennes. Eh bien, dois-je l’avouer? J'ai éprouvé une vague désillusion , partagée d'ailleurs par quelques égyptologues de ma connaissance; le kyphi m'a paru plutôt étrange qu'agréable. Il est vrai que les lourds parfums huileux et résineux ne peuvent plaire qu'en Orient, où les déserts même exhalent une indécise odeur d'encens et vous accoutument, aux odeurs balsamiques. Brûlé au Caire, le kyphi m'eût peut-être en effet semblé, comme dit le texte égyptien, deux fois bon. Ici, il m'a paru plutôt deux fois bizarre.

Mais les parfums, quelle que soit d’ailleurs leur nature, ont le don bien connu de réveiller en nous, mieux que toute chose, les sensations et les impressions passées, et d’évoquer en notre âme le souvenir des lointaines choses aimées. A l’un c’est le cyclamen, à l’autre le corylopsis qui fait revivre un instant les joies disparues. Aussi m’est-il arrivé souvent, malgré l’âcreté fuligineuse du kyphi, de revoir en idée, à travers les filets bleuacés qui montaient du brûle parfum et se contournaient en spirale dans ma chambre, la grande salle du temple d’Hâtor à Tentyris, avec ses colonnes bariolées aux chapiteaux ornés de masques métalliques, et d’assister à une fête de la déesse égyptienne, où les spectateurs se pressaient en foule, où des rondes sacrées se dansaient au son des trigones et des cymbales, tandis que des prêtres à la tête rasée et au torse couvert d’une peau de panthère agitaient leurs encensoirs devant le sanctuaire tout brillant d’or et de fleurs… »

- La dernière reconstitution, présentée en 2002, est née d'une idée du Centre français de culture et de coopération de l'ambassade de France au Caire. Elle est le fruit de la collaboration entre le Centre de recherche et de restauration des Musées de France (C2RMF), du pôle recherche du laboratoire L’Oréal et de Sandrine Videault, nez indépendant.

Il s’agit de la suite logique des recherches débutées en 1996, avec l’analyse d’échantillons microscopiques issus des vases ramenés par Napoléon lors de son expédition de 1798 et qui, en 1999, avaient déjà donné lieu à la découverte d'une chimie du plomb utilisée à des fins thérapeutiques et cosmétiques par les Egyptiens. Toutefois, les huiles et graisses utilisées comme bases pour les anciens parfums s’étant altérées, et les chercheurs étant « bridés par la seule analyse chimique des produits trouvés dans les tombes », les recherches se sont tournées vers les recettes proposées, et ont requis l’aide d’un nez.

Après s’être penchés sur les divers textes, comparé les ingrédients et pesé le pour et le contre, les chercheurs et Sandrine Videault ont décidé de retenir la recette d’Edfou, complétée par celle de Plutarque qui était plus simple à traduire que le texte hiéroglyphique, et semblait juste historiquement et géographiquement.

Toutefois, une fois retenue la liste d’ingrédients, il a fallu déterminer les espèces précises.

« De l'encens, certes il en fallait, comme le précisait le texte de Plutarque. Mais lequel ? "Il en existe plusieurs dizaines d'espèces", font remarquer Philippe Walter et Sandrine Videault. "De la myrrhe, une quinzaine." Laquelle choisir ? Laquelle ou lesquelles les Egyptiens allaient-ils chercher loin de chez eux ? Pour le roseau odorant, autres interrogations. "Que comprendre de cette utilisation d 'Acorus calamus, s'interroge Sandrine Videault. S'agissait-il de la tige, de la graine, du rhizome ? Pour la cannelle, faut-il prendre de la feuille ou de l'écorce". »

La créatrice a été aidée dans cette tache par des égyptologues, des historiens, des anthropologues, des chimistes des laboratoires du Louvre et de l’Oréal et des archéo-botanistes chargés d’identifier les variétés des plantes utilisées.

Une fois les ingrédients identifiés, il a fallu découvrir quelles techniques permettaient la réalisation du kyphi. L’équipe s’est majoritairement fiée aux bas-reliefs et aux stèles sur lesquels sont représentées des scènes de broyage, de filtrage, de macération, de décoction, de réduction et d'ajouts de liants. Ces images n’étaient toutefois que des indicateurs, et il a fallu également se fier aux indications inscrites sur les murs de l’officine d’Edfou.

La créatrice de parfums explique que « Réduire en poudre feuilles, résines et baies est un travail de patience et de méditation sur la matière. Les proportions étaient plus ou moins déchiffrables, et il faut avouer que certaines étapes ont fait appel à l’instinct du parfumeur. »

« Ce fut une expérience "magnifique et surprenante à la fois". Surprenante quand, en versant le vin de palme sur la poudre obtenue dans le mortier pour fabriquer le kyphi, les vapeurs "m'ont brûlé la peau". "Ça me piquait et ça m'a rendue somnolente", raconte la parfumeuse. Certes, Acorus calamus, le roseau odorant qui entre dans la recette, est connu pour sa toxicité, mais celle-ci ne s'est exprimée que dans le vin, alors qu'elle ne s'était pas manifestée pendant l'opération de broyage. »

Le résultat, fruit de longues semaines de labeur et de tâtonnements, et que l'équipe espère être fidèle à l'original bien que ce ne soit pas vérifiable, a été présenté le vendredi 5 avril 2002, au Caire, à l'occasion de trois expositions organisées par le Musée du Caire, le Musée du Louvre et le Musée archéologique de Marseille sur le thème « Parfums et cosmétiques dans l'Egypte ancienne ».

Selon une journaliste du Times qui était présente lors de l'inauguration : « Brûlé sur un charbon de bois comme il l'aurait été il y a 4.000 ans, au lieu d'être appliqué sur la peau, le kyphi a une note de tête de citronnelle et de menthe poivrée, puis viennent les baies de genièvre et de cannelle. La salle est remplie de cette odeur piquante, qui se fait lentement absorber par les cheveux et la peau. Patricia Pineau, qui a dirigé la recherche, a déclaré: "Les anciens Egyptiens avaient une compréhension subtile et avancée de la démarche scientifique." Elle ajoute que "Les experts égyptiens reconnaissent les odeurs et disent qu'ils pensent que c'est proche de la perfection." »

De nombreuses eaux de toilette se sont inspirées du Kyphi, et il est même possible de retrouver des lignes de cosmétique à son honneur. Par exemple, en 2001, Dominique Ropion a réalisé pour Sur les routes de l'encens une évocation du Kyphi ainsi que d'autres senteurs anciennes.

Eddy Blanchet, qui a participé à la synthèse d’un parfum Kyphi dit à ce propos : « Bien sûr, ce sont souvent les parfums anciens comme le Kyphi qui à toujours un grand succès dans mes conférences, c’est un parfum avec une forte dimension aromachologique et olfactive, il est si interpellant que quand je marche dans la rue, il est fréquent qu’on m’arrête pour me demander ce que je porte. »

(Toutefois, on peut supposer que ces parfums ont été quelque peu adaptés au goût du jour, étant données les remarques des chercheurs l’ayant recréé selon les procédés anciens sur le caractère piquant et inhabituel de cette odeur déconcertante, très éloignée de celles auxquelles on est habitués.)

Il est inutile de chercher à se procurer du kyphi tel que reproduit en 2002. En effet, Sandrine Videault a précisé que « Le kyphi ne sera jamais vendu puisque certains des ingrédients sont des substances illégales. De toute manière, l’odeur est probablement trop âcre pour le monde moderne. »

Toutefois, vous pourrez vous en procurer des versions diverses et variées sur internet, voir même tenter d'en fabriquer si le coeur vous en dit !

Bien à vous

Sources :

- Spoiler:

- Le Kyphi, parfum sacré des anciens Egyptiens - Victor Loret (extrait du journal asiatique de Juillet-Aout 1887)

La Flore Pharaonique d’après les documents hiéroglyphiques et les spécimens découverts dans les tombes - Victor Loret

L’Egypte au temps des Pharaons : la vie, la science et l’art - Victor Loret

Les rapports entre la pharmacie et la parfumerie - Charles Paressant

Le Parfum : Des Origines à Nos Jours - Annick Le Guérer

Isis et Osiris - Plutarque

Matière médicale - Dioscoride

Parfums, cosmétiques, modes et luxe de l’Antiquité à nos jours - Al-Hassael M.M.

Les huiles essentielles - Francis Bardeau

Le Guide de l'Encens, Vertus et bienfaits des encens du monde: composition, fabrication, rituels, recettes - Susanne Fischer-Rizzi

Incense, oils and brews - Scott Cunningham

Des parfums à faire soi-même - Nicolas de Barry

Kyphi de l’Egypte ancienne - Nicolas de Barry

News Recherche de L'Oréal

Scientists recreate the perfume of the pharaohs - Article de Jon Callas paru le mercredi 23 octobre 200

"Archeologia" n°390, p.27

Scientists sniff out recipe for pharaohs' perfume - Article de Helen Studd pour Times Online

http://www.pnas.org/content/106/18/7361.full

http://blacknyx.tumblr.com/post/11604016580/delight-more-in-the-night

http://parfumieren.blogspot.fr/2012/02/secrets-of-egypt-collection-dawn.html

http://www.alchemy-works.com/incense_kyphi_edfu.html

http://www.alchemy-works.com/incense_kyphi_galens.html

http://www.alchemy-works.com/incense_kyphi_dioscorides.html

Lya

- Nombre de messages : 1558

Pratiques magiques/ spiritualité : Apprendre et comprendre.

Re: Dossier: le kyphi

Re: Dossier: le kyphi

Alors là, chapeau pour ce dossier qui a du demander un travail dément !

Minervalis- Recherche de la maîtrise des énergies

- Nombre de messages : 1630

Pratiques magiques/ spiritualité : Runes, Rêves

Localisation : Paris

Re: Dossier: le kyphi

Re: Dossier: le kyphi

Bonjour,

Merci Lya, il me semble qu'il s'agit du premier document signé de ta plume?

En tout cas, c'est un travail très complet et de plus très intéressant.

(j'ai déjà fabriqué du parfum et pour bien fixer les senteurs il est en général conseillé d'y incorporer de la racine d'iris, puis-je le faire ici ou un autre ingrédient à déjà cette vertu?

En tout cas j'ai beaucoup d'affinité avec cette culture et j'ai vraiment pris plaisir à lire tes écris.

Au plaisir de lire les prochains...

merci encore,

Luna .

Merci Lya, il me semble qu'il s'agit du premier document signé de ta plume?

En tout cas, c'est un travail très complet et de plus très intéressant.

(j'ai déjà fabriqué du parfum et pour bien fixer les senteurs il est en général conseillé d'y incorporer de la racine d'iris, puis-je le faire ici ou un autre ingrédient à déjà cette vertu?

En tout cas j'ai beaucoup d'affinité avec cette culture et j'ai vraiment pris plaisir à lire tes écris.

Au plaisir de lire les prochains...

merci encore,

Luna .

luna 7- Courant énergétique

- Nombre de messages : 280

Pratiques magiques/ spiritualité : En pleine recherche

Localisation : entre mes pieds et ma tête normalement

Re: Dossier: le kyphi

Re: Dossier: le kyphi

Juste whaou ! Quel article, vraiment un plaisir de te lire Lya.

Etant peu féru d'égyptologie et d'encens, je ne connaissais pas le kyphi.

En tout cas c'est très intéressant, surtout la partie sur l'archéologie expérimentale.

Merci pour la qualité du dossier.

Peace

Skud

Etant peu féru d'égyptologie et d'encens, je ne connaissais pas le kyphi.

En tout cas c'est très intéressant, surtout la partie sur l'archéologie expérimentale.

Merci pour la qualité du dossier.

Peace

Skud

Skud- Recherche de la maîtrise des énergies

- Nombre de messages : 686

Pratiques magiques/ spiritualité : Hic et nunc

Re: Dossier: le kyphi

Re: Dossier: le kyphi

Excellent dossier Lya!

J'ai deux encens "kyphi" différents à la maison (achetés dans deux boutiques différentes), et je dois avouer que c'est l'un de mes encens fétiche, il a une odeur délicieuse, ainsi qu'une grande complexité.

Mais ton dossier me donne envie de faire mon propre kyphi ^^

J'ai deux encens "kyphi" différents à la maison (achetés dans deux boutiques différentes), et je dois avouer que c'est l'un de mes encens fétiche, il a une odeur délicieuse, ainsi qu'une grande complexité.

Mais ton dossier me donne envie de faire mon propre kyphi ^^

Re: Dossier: le kyphi

Re: Dossier: le kyphi

Super!!

Je ne connaissais pas cet encens mais ça donne envie de s'y intéresser^^

Merci

Je ne connaissais pas cet encens mais ça donne envie de s'y intéresser^^

Merci

Re: Dossier: le kyphi

Re: Dossier: le kyphi

J'avoue que ca donne envie de faire des bétises avec un mortier et un pilon, surtout en mode "cuisine instinctive" ! Je ne pense pas être à même de refaire du "kyphi" mais je pense que y'a moyen de bien se fendre la poire  !

!

!

!

Invité- Invité

Sujets similaires

Sujets similaires» Dossier: La Magie

» Dossier: la purification

» Dossier: La protection

» Dossier : Les offrandes

» Dossier: la médiumnité

» Dossier: la purification

» Dossier: La protection

» Dossier : Les offrandes

» Dossier: la médiumnité

Page 1 sur 1

Permission de ce forum:

Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum